sábado, 30 de octubre de 2010

domingo, 24 de octubre de 2010

DON GIOVANNI

Fotografía y mucho más

Fotografía y mucho más

Isabela: ¡Ah, cielo! ¿Quién eres, hombre?

Don Juan: ¿Quién soy? Un hombre sin nombre

(Tirso de Molina: El burlador de Sevilla)

Don Juan: ¿Quién soy? Un hombre sin nombre

(Tirso de Molina: El burlador de Sevilla)

"Don Juan vive obsesionado por las mujeres y corre de una en otra, sin detenerse nunca en ninguna de ellas....es incapaz de amar.....se encara con el propio Dios, asaltando los claustros y faltando al respeto a las marmóreas efigies de los muertos."

(Gregorio Marañón: Don Juan)

Se acercan días de tenorios y difuntos , y entre "donjuanes" literarios - de los que ya se ocupa nuestra querida Carlota Bloom - y "donjuanes musicales", parece que es el momento de volver sobre el Don Giovanni de Mozart.

Esta ópera cuyo libreto - como ya sabéis - se basa en El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina , nos presenta un Don Giovanni cruel de pensamiento y de obra, que terminará pagando con la vida y el alma todos sus desmanes y felonías. (En los enlaces tenéis los textos completos)

Esta ópera cuyo libreto - como ya sabéis - se basa en El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina , nos presenta un Don Giovanni cruel de pensamiento y de obra, que terminará pagando con la vida y el alma todos sus desmanes y felonías. (En los enlaces tenéis los textos completos)

He seleccionado para la ocasión dos de las escenas más célebres de la obra.

En la primera asistiremos al momento en el que Leporello, el fiel criado de Don Juan, muestra a la atribulada Doña Elvira - dama abandonada que a pesar de todo, lo ama - la larguísima lista de amantes y conquistas de su amo.

No perdáis detalle de como la música obedece al texto en todo momento cuando se refiere, por ejemplo, a las cifras y a los países, o a las cualidades que embellecen a las damas de toda clase y condición.

No perdáis detalle de como la música obedece al texto en todo momento cuando se refiere, por ejemplo, a las cifras y a los países, o a las cualidades que embellecen a las damas de toda clase y condición.

Aquí podéis ver el rodaje de la misma en el famoso film de Losey del que ya os hablé en la entrada Día del libro

En esta otra escena asistimos a la tremenda aparición del "convidado de piedra", el comendador difunto que viene a cenar con Don Juan aceptando la invitación de este . Vemos como , sin piedad, se lo lleva con él al infierno, condenado para siempre. De nuevo la música subraya con fuerza la intensidad de las escenas.

Don Giovanni se estrenó en Praga el 29 de octubre de 1787.

Entradas relacionadas: Día del libro

sábado, 16 de octubre de 2010

OBSTINACIÓN

Foto

FotoYo las amo, yo las oigo

cual oigo el rumor del viento...

(Rosalía de Castro: Las campanas)

Fueron las campanas de la desaparecida iglesia de Santa Genoveva del Monte de París, destruida en tiempos de la Revolución, las que inspiraron a Marin Marais (1656 - 1728) la obra titulada Le sonnerie de Sainte Geneviève du mont (Las campanas de Santa Genoveva del monte).

Escrita en Re menor en el año 1723, forma parte de La gamme et autres morceaux de symphonie pour le violon, la viole et le clavecín (Escalas y otras piezas para violón, viola y clavecín) y se caracteriza por un bajo ostinato de tres notas - Fa, Mi , Re,- que se mantiene de principio a fin y sobre el que la viola de gamba irá desarrollando una virtuosística melodía. (Marais dedicó su vida y su obra a la viola da gamba , instrumento del que nos ocuparemos en otra ocasión).

Recordemos que en Música se llama ostinato (obstinado) a la repetición continuada e insistente de un motivo melódico o rítmico mas o menos largo. El motivo de la "obstinación" puede ser todo un tema (como ocurre en el Bolero de Ravel), una frase (como en el Canon de Pachelbel) o sencillamente tres notas (como en el caso que nos ocupa). El ostinato fue muy utilizado en el Barroco, especialmente como bajo continuo sobre el que iba desarrollándose la línea melódica.

Precisamente con la Sonnerie de Sainte Geneviève du mont se inicia la preciosa y premiada película Tous les matins du monde (Todas las mañanas del mundo), dirigida por Alain Corneau en 1991, en la que Gerard Depardieu encarna al compositor francés y que incluyo también .

Os dejo pues con su obstinada monotonía y su fascinación.

Incluyo también la versión de Kurt Redel dirigida por el Maestro Sergio Berlioz, que ha tenido a bien honrarnos con su visita.

(Aquí enlazo información sobre el pintor Watteau y su obra)

Entradas relacionadas: el festival

domingo, 10 de octubre de 2010

SOBRE EL CEREBRO Y LA MÚSICA

Termina la Semana del cerebro y en Ab música no queremos desaprovechar la ocasión para volver sobre este tema tan trascendente y que tanto interesa a estudiantes, profesores, padres, músicos y no músicos.

De todos es sabido que la escucha, el aprendizaje y el ejercicio de la música, además de proporcionar un gran placer, contribuyen y favorecen el desarrollo de ciertas capacidades cerebrales.

De todos es sabido que la escucha, el aprendizaje y el ejercicio de la música, además de proporcionar un gran placer, contribuyen y favorecen el desarrollo de ciertas capacidades cerebrales.

Pero el cerebro hay que cuidarlo: ejercitarlo y proporcionarle el debido descanso; (sobre este particular os recomiendo la lectura de este sustancioso texto del doctor Tony Chávez que os enlazo).

Este último aspecto no parece tenerlo muy claro Calaf, el protagonista de Turandot , que no deja descansar su mente... ni la de los demás y que acude a la mía en este momento por alguna extraña razón (misterios del cerebro, claro).

Turandot, la última e inacabada ópera de Giacomo Puccini , cuenta la historia de una cruel princesa china llamada así, Turandot, que solo se casará con aquel príncipe que logre descifrar tres enigmas propuestos por ella; todos aquellos que no lo consiguen son ejecutados sin piedad. Uno tras otro van cayendo los pretendientes hasta que aparece Calaf, que resolverá los acertijos. Pero...éste a su vez, le plantea un enigma a Turandot:

Calaf pasará en vela toda la noche esperando ansioso el amanecer.

"Nessum dorma" (que nadie duerma):

¡Que nadie duerma! ¡Que nadie duerma!

¡Tú también princesa,

en tu fría estancia

miras las estrellas que tiemblan

de amor y de esperanza!

¡Mas mi misterio se encierra en mí,

mi nombre nadie sabrá!

¡No, no, sobre tu boca lo diré

cuando resplandezca la luz!

¡Mi beso deshará

el silencio que te hace mía!

Turandot, la última e inacabada ópera de Giacomo Puccini , cuenta la historia de una cruel princesa china llamada así, Turandot, que solo se casará con aquel príncipe que logre descifrar tres enigmas propuestos por ella; todos aquellos que no lo consiguen son ejecutados sin piedad. Uno tras otro van cayendo los pretendientes hasta que aparece Calaf, que resolverá los acertijos. Pero...éste a su vez, le plantea un enigma a Turandot:

Tres enigmas me has planteado

y tres he resuelto.

A ti te voy a proponer solo uno:

no sabes mi nombre.

Dime mi nombre.

Dime mi nombre antes del alba

y al alba moriré.

y tres he resuelto.

A ti te voy a proponer solo uno:

no sabes mi nombre.

Dime mi nombre.

Dime mi nombre antes del alba

y al alba moriré.

Calaf pasará en vela toda la noche esperando ansioso el amanecer.

No cabe duda de que existen cerebros extraordinarios, como el de nuestro personaje Calaf y como lo debió ser el de Puccini. Descansemos ahora el nuestro escuchando y disfrutando su música, llena de una fuerza y de un sentimiento que ponen los pelos de punta.

"Nessum dorma" (que nadie duerma):

¡Que nadie duerma! ¡Que nadie duerma!

¡Tú también princesa,

en tu fría estancia

miras las estrellas que tiemblan

de amor y de esperanza!

¡Mas mi misterio se encierra en mí,

mi nombre nadie sabrá!

¡No, no, sobre tu boca lo diré

cuando resplandezca la luz!

¡Mi beso deshará

el silencio que te hace mía!

martes, 28 de septiembre de 2010

APOLO, DIONISOS, MÚSICA Y TEATRO

Hablamos estos días en clase de cómo la música fue, desde tiempos remotos, parte inseparable de las ceremonias religiosas y de cómo, en la antigua Grecia, se le atribuía un origen divino. Es precisamente en Grecia donde nos vamos a detener hoy.

De entre los dioses del Olimpo, Apolo y Dionisos mantenían una estrecha relación con la música y además, personificaban dos posturas, dos conceptos, dos esencias opuestas y eternas: el orden y el caos.

En el culto a Apolo - dios de la armonía , la poesía, las profecías y la medicina - , la lira era el instrumento característico, mientras que en el culto a Dionisos - dios del vino y del éxtasis - lo era el aulós.

La lira - y su hermana mayor la kíthara (cítara) - eran instrumentos de cuerda punteada que se utilizaban para acompañar el canto o el recitado y también como instrumentos solistas.

El aulós, por su parte, era un instrumento de viento con doble tubo de caña, de sonido estridente y penetrante que se utilizaba vinculado a las danzas dionisíacas y al ditirambo - himo de alabanza a Dionisos que daría origen al teatro- .

Se desarrolló así toda una dialéctica entre la citarística (de cítara) y la aulética (de aulós) ¿cuál de los dos instrumentos era mejor? ¿aquél apolíneo cuyo sonido acompañaba a la poesía o ese otro dionisíaco que impide el canto y el recitado a quien lo toca , y que acompaña las danzas? ¿El que produce un sonido armónico y edificante o el que produce otro estridente y enervante?

Sobre este particular se manifestarían los sabios y filósofos sentenciando a favor y en contra respectivamente. (Rercordad la doctrina del ethos: cómo otorgaban a la música y a las escalas un carácter ético capaz de influir y de modificar las conductas del oyente).

La música pues, estaba presente en la poesía y en los himnos. Estos se cantaban en una especie de recitativo cuyo ritmo - al igual que el de la poesía en general- obedecía al acento de las palabras (pies métricos) y podían ser interpretados tanto por solistas como por coros. Precisamente los coros serían una parte esencial en el nacimiento y el desarrollo del teatro. Vedlo aquí.

En el teatro sonaba la música; los coros no solo recitaban, también cantaban (el musical es mucho más antiguo de lo que se cree).

Vamos a escuchar a continuación un famoso stasimon (canción incidental) perteneciente a la tragedia Orestes de Eurípides, en la versión de Gregorio Paniagua y el Atrium Musicae. (Aquí otra versión y otra más)

Vamos a escuchar a continuación un famoso stasimon (canción incidental) perteneciente a la tragedia Orestes de Eurípides, en la versión de Gregorio Paniagua y el Atrium Musicae. (Aquí otra versión y otra más)

Y para terminar....una última teoría, a ver qué os parece:

Bibliografía de interés: Historia de la música occidental: D.J. Grout

Historia de la estética musical: E. Fubini

Mitología clásica: Malcolm Day

Mitología universal: Juan B. Bergua

Enlaces de interés: Fundación Juan Bautista Plaza

Entradas relacionadas: Otra historia suburbana o la teoría del ethos.

La música de las esferas.

domingo, 19 de septiembre de 2010

A JOSE ANTONIO LABORDETA: BUEN VIAJE, TROVADOR

Ha fallecido Jose Antonio Labordeta.

Algunos de vosotros lo habréis conocido recorriendo España con su mochila y su bota; otros muchos lo conocíamos desde siempre. Quiero dejaros aquí una despedida y un canto a la libertad.

Hoy se ha ido Labordeta....y lo vamos a echar de menos.

Hoy se ha ido Labordeta....y lo vamos a echar de menos.

martes, 14 de septiembre de 2010

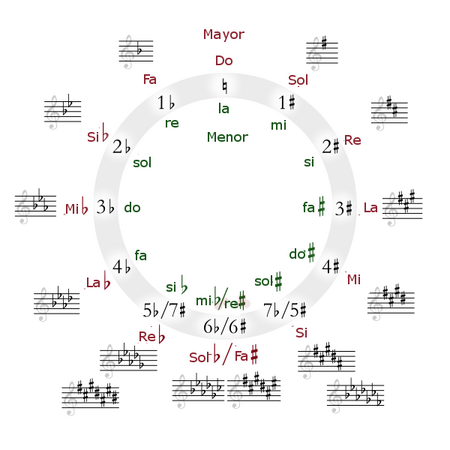

LA TONALIDAD

¿Qué es la tonalidad?

Vamos a intentar dar respuesta hoy a esta pregunta que muchos alumnos y aficionados a la música también se hacen. Preparáos porque va a ser largo. Comencemos.

Para poder comprender el concepto de tonalidad hay que saber, en primer lugar, qué es una escala.

Una escala es una sucesión de sonidos en orden generalmente correlativo, ascendente o descendente. La escala natural - la que todos conocéis - es el fundamento del sistema musical, es la escala de Do mayor y está formada por siete notas, tambien llamadas grados. La tonalidad se basa en estos siete grados.

Cada grado de la escala cumple una función concreta y recibe un nombre diferente; el primer grado (do en este caso) se llama tónica; es el más importante porque sirve de base a la escala, rige el funcionamiento de todos los demás y determina la tonalidad.

A todo esto hay que añadir que existen dos modalidades en las escalas: el modo mayor y el modo menor. Si hay escalas mayores y menores también hay tonalidades mayores y menores.

Cada modo se construye de una manera diferente:

Entre cada una de las notas de la escala mayor existe un tono de "distancia sonora", excepto entre la 3ª y la 4ª (mi - fa) y la 7ª y la 8ª (si - do); en estos dos casos el intervalo que hay es de un semitono (el semitono es el intervalo más pequeño que se utiliza y, como ya sabéis, es la mitad de un tono). Esto se aprecia muy bien si observáis el teclado de un piano: entre el mi y el fa no hay tecla negra y lo mismo ocurre entre si y do. Vedlo escrito en la imagen.

La distribución de los tonos y semitonos en las escalas mayores queda así: T-T-S-T-T-T-S.

Cada grado de la escala cumple una función concreta y recibe un nombre diferente; el primer grado (do en este caso) se llama tónica; es el más importante porque sirve de base a la escala, rige el funcionamiento de todos los demás y determina la tonalidad.

A todo esto hay que añadir que existen dos modalidades en las escalas: el modo mayor y el modo menor. Si hay escalas mayores y menores también hay tonalidades mayores y menores.

Cada modo se construye de una manera diferente:

Entre cada una de las notas de la escala mayor existe un tono de "distancia sonora", excepto entre la 3ª y la 4ª (mi - fa) y la 7ª y la 8ª (si - do); en estos dos casos el intervalo que hay es de un semitono (el semitono es el intervalo más pequeño que se utiliza y, como ya sabéis, es la mitad de un tono). Esto se aprecia muy bien si observáis el teclado de un piano: entre el mi y el fa no hay tecla negra y lo mismo ocurre entre si y do. Vedlo escrito en la imagen.

La distribución de los tonos y semitonos en las escalas mayores queda así: T-T-S-T-T-T-S.

En las escalas menores esta distribución es distinta: T-S-T-T-S-T-T.

Conociendo la disposición de tonos y semitonos, podemos construir una escala mayor - o menor - a partir de cualquier nota, ya sea esta natural o alterada; esa nota que elegiremos será la nueva tónica, la primera y fundamental de la escala.

Veamos porqué este dato - la colocación de los tonos y de los semitonos en las escalas - es esencial para entender la tonalidad: construyamos una escala mayor partiendo de la nota re, por ejemplo. Ahora re tendrá que ser el primer grado. Escuchad atentamente:

Conociendo la disposición de tonos y semitonos, podemos construir una escala mayor - o menor - a partir de cualquier nota, ya sea esta natural o alterada; esa nota que elegiremos será la nueva tónica, la primera y fundamental de la escala.

Veamos porqué este dato - la colocación de los tonos y de los semitonos en las escalas - es esencial para entender la tonalidad: construyamos una escala mayor partiendo de la nota re, por ejemplo. Ahora re tendrá que ser el primer grado. Escuchad atentamente:

No suena bien ¿verdad?

Es porque no tenemos bien colocados los tonos y los semitonos (si os fijáis, los semitonos están entre la 2ª y 3ª notas (mi-fa) y entre la 6ª y la 7ª (si-do) y no es ahí donde tendrían que estar); para ponerlos en su sitio tendremos que utilizar alteraciones: sostenidos o bemoles que aumentan o acortan la distancia entre las notas. Al "subir" o "bajar" un sonido, lo acercamos o alejamos del que le sigue o del que lo antecede.

(Os recuerdo que el sostenido "sube" un semitono y el bemol lo "baja", de manera que la altura de la nota que lo lleva, aumenta o disminuye medio tono. El becuadro anula el efecto de los anteriores.)

(Os recuerdo que el sostenido "sube" un semitono y el bemol lo "baja", de manera que la altura de la nota que lo lleva, aumenta o disminuye medio tono. El becuadro anula el efecto de los anteriores.)Escuchad ahora:

Hemos construido la escala de Re Mayor. Con estos siete sonidos ya podemos componer una obra en Re mayor, pero para ello tendremos que alterar siempre dos notas, el fa y el do.

Para no tener que preocuparse constantemente de ir poniendo sostenidos a cada fa y cada do de la obra (sería interminable y penoso) lo que se hace es colocarlos al inicio de cada pentagrama junto a la clave (esto se llama armadura de clave). Así, con solo mirar la armadura de clave se puede saber en qué tonalidad (o tono) está escrita una obra. Vedlo aquí:

Para no tener que preocuparse constantemente de ir poniendo sostenidos a cada fa y cada do de la obra (sería interminable y penoso) lo que se hace es colocarlos al inicio de cada pentagrama junto a la clave (esto se llama armadura de clave). Así, con solo mirar la armadura de clave se puede saber en qué tonalidad (o tono) está escrita una obra. Vedlo aquí:

El compositor elige la tonalidad en la que va a componer su obra en función de diversos criterios: las voces o los instrumentos que vayan a intervenir, el carácter de la obra, el gusto personal...

Se que no es nada fácil entender todo esto, sin embargo espero haberos dado una idea, aproximada al menos, de lo que significa la expresión Sinfonía en la mayor o sonata en fa sostenido menor. Quizás, despues de esto podáis comprender mejor la definición clásica de la tonalidad que hay en los libros y que yo he preferido omitir. Tambien espero que no os haya parecido un petardo esta primera clase de un curso que, además, nos ha traido de nuevo la lluvia......en Si bemol mayor, por cierto.

(Videoclip aquí)

(Videoclip aquí)

(Si tenéis alguna duda, aquí estamos para intentar resolverlas)

Suscribirse a:

Entradas (Atom)